方言軼聞

為什么?咱們泰順話用“拉天”代指“吹牛”,用“自掛梅”代指“同情”,用“明朝人”代指“頑固”,用“白粉墻”代指村名……說起來,這其中還有蠻復(fù)雜的歷史。

人類是淡忘歷史的動(dòng)物。古往今來,曾經(jīng)是轟轟烈烈的歷史事件,曾經(jīng)是經(jīng)天緯地的風(fēng)云人物,最終或許都會(huì)被世人遺忘。但是,有一樣?xùn)|西,它能永久地承載著歷史。它是歷史的“活化石”,它是“無字天書”。它在漫長(zhǎng)的時(shí)空中,經(jīng)過口耳相傳,頑強(qiáng)地保持著對(duì)歷史的最本真記憶。

這就是方言。它具有頑強(qiáng)的記史能力。泰順方言也不例外,其中不乏有一些詞匯,至今仍保留著對(duì)過去歷史的一種樸素記憶。歷史上的一些人物、事件、現(xiàn)象,就是通過咱們的方言,保留下依稀的記憶,成為今天泰順鄉(xiāng)土文化的一部分。

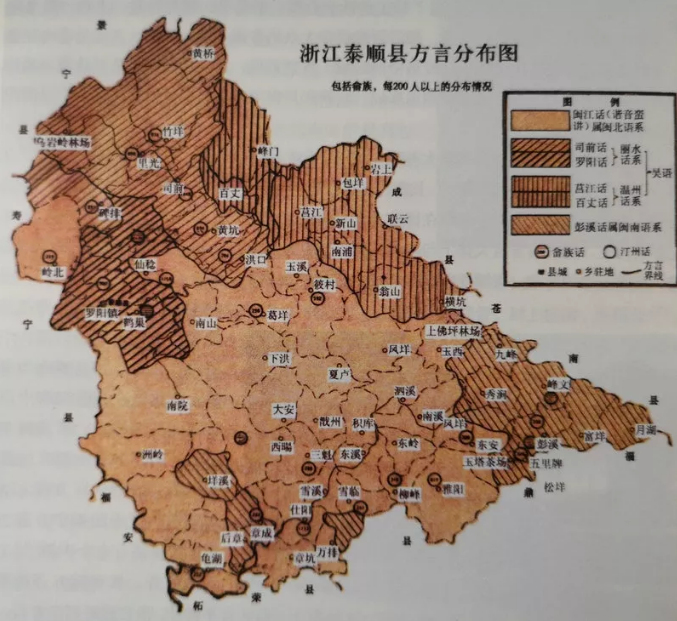

▲泰順縣方言分布圖

”拉天“表示”吹牛”“說大話”

泰順方言形容某人說大話,就說這個(gè)人“拉天”,或者干脆將其比作“黃拉天”,或者稱之為“拉天牯”。“黃拉天”,其實(shí)是清朝順治十四至十七年間(1657—1660)在泰順、壽寧、柘榮等地作亂的民變首領(lǐng)。至于他是哪里人,志書已經(jīng)失載;關(guān)于他的名字,有的志書記載為“黃寥天”“王撈天”“王掠天”等等。相傳,黃拉天長(zhǎng)得人高馬大,喜歡喝酒,愛說大話。據(jù)民國(guó)《霞浦縣志》記載,黃拉天早年在柘洋(相當(dāng)今柘榮縣)當(dāng)過銅匠,鋦銅時(shí)因用火不慎,燒毀房屋的廊柱,被迫向主人家賠了錢,他的內(nèi)心從此埋下泄恨于世的孽根,后來就干脆“入草為寇”,成為民變首領(lǐng)。

▲遠(yuǎn)處的松垟上仁尖,是黃拉天等民變武裝安營(yíng)扎寨的地方

從出身與境遇來看,他跟明末農(nóng)民起義領(lǐng)袖張獻(xiàn)忠有著離奇般的相似!《壽寧縣志》記載,黃拉天以殺人殘忍聞名,他這一伙人假如遇到不屈服的女人,則會(huì)用尖刀刺向女人的下體,然后將其解尸投河。據(jù)《分疆錄》記載,順治十四年(1657),黃拉天和馬云龍聚眾造反,率領(lǐng)部眾數(shù)千人屯駐松垟上仁寨與泗溪等地,流劫附近各鄉(xiāng)村。第二年(1658),黃寥天、馬云龍勢(shì)力更加猖獗。為此,莒江秀才夏應(yīng)鳳、副貢夏大輝組建了鄉(xiāng)兵,并配合官軍,對(duì)黃拉天、馬云龍的民變勢(shì)力展開軍事清剿。不料莒江鄉(xiāng)兵不敵,黃拉天的人馬沖入莒江村,在當(dāng)?shù)責(zé)龤锫樱旖信仙倭嗳擞鲭y。

▲順治年間,莒江鄉(xiāng)兵拒戰(zhàn)黃拉天的地方——莒江村頭交叉路和雙溪口(深藍(lán)色湖水底下)

順治十七年(1660)三月,官軍、鄉(xiāng)兵合力圍剿,黃拉天兵敗戰(zhàn)死。他死后,泰順民間沒有忘記他,就用“黃拉天”三字代指“說大話”。到了后來,黃拉天的人物形象及其所作所為漸漸被人淡忘,但其名字卻被定格下來,成為泰順、景寧等地方言中的一個(gè)詞匯。

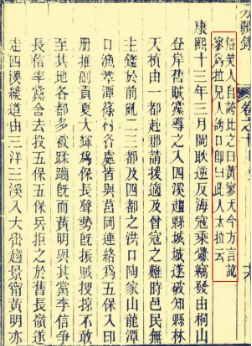

▲《分疆錄》書影

”李爺“表示”霸道”“專橫”

▲南明隆武帝政權(quán)鑄造發(fā)行的銅錢

明末清初時(shí)期,是天崩地坼的時(shí)代,人心異化,統(tǒng)緒失控,老百姓盼望改朝換代。“三山(福建)出天子,東甌(溫州)成戰(zhàn)場(chǎng)”。南明藩王朱聿鍵在福州稱帝,建號(hào)“隆武”;溫州地區(qū)群雄并起,戰(zhàn)火連綿不斷。

其中,有一位民變首領(lǐng),名字叫何兆朗,最為殘忍毒辣,跟其同黨、泰順雅陽人李玨關(guān)系不和。后來,這個(gè)李玨投靠了盤踞在福鼎沙埕港的海寇黃明,并設(shè)下計(jì)謀,誘殺了何兆朗,從此橫行一方,作惡多端。所以,雅陽老一輩人的方言中仍有“李爺”這一詞語,用來形容某人橫行霸道。

▲清初大戰(zhàn)亂過后興建的雅陽塔頭底古村落

”自掛梅“表示”同情”“可憐”“憐惜”

泰順境內(nèi),不管是哪種方言,說某人(或某動(dòng)物)可憐,都用“自掛梅”一詞,當(dāng)然有些方言發(fā)音為“罪過霉”。“自掛梅”三字,就是源于崇禎皇帝自縊身亡這件事。明崇禎十七年(1644)農(nóng)歷三月十九,李自成起義軍攻陷北京,走投無路的崇禎皇帝在北京景山(又稱煤山)一顆歪脖子的梅樹上自縊身亡。

此事件導(dǎo)致了明朝滅亡、清朝入關(guān)。漢族因此失去政權(quán),國(guó)家面臨著“乾坤反覆,中原陸沉”的大災(zāi)難。由于崇禎皇帝是一位懷著圖強(qiáng)中興愿望的君王,他的不尋常死亡,激起民間的普遍同情,尤其在當(dāng)時(shí)漢族知識(shí)分子心目中引起的震撼更是無比巨大。之后,世人把崇禎皇帝吊死這一事件稱作“自掛梅”。這就是“自掛梅”成為“可憐”一詞同義語的原因。

▲崇禎皇帝殉難紀(jì)念碑

”明朝人“表示”保守”“孤僻”“頑固”

明代基層社會(huì)實(shí)行里甲制度,嚴(yán)格控制人口遷徙,泰順廣大勞動(dòng)人民被強(qiáng)行控制在土地之上。“斯民僅安耕鑿,寂無顯者”,這是當(dāng)時(shí)社會(huì)的苦寂、沉悶的真實(shí)寫照。在明代,朝廷為了防止倭寇入侵,實(shí)行嚴(yán)酷的“海禁”政策,禁止“片板入海”。在這種極端政策的作用下,加上受程朱理學(xué)思想的控制,泰順社會(huì)逐漸轉(zhuǎn)向封閉,人們的思想趨向保守與僵化。

泰順方言中有“明朝人”這一詞匯,包含“保守”“不合群”“不懂世故”“孤僻”“死腦筋”“頑固”的意思。究其詞義起源,大概與明代泰順社會(huì)保守、封閉有關(guān)。知識(shí)分子的精神面貌是一個(gè)時(shí)代的風(fēng)向標(biāo)。明代泰順知識(shí)分子普遍缺乏灑脫、雍容、豪邁的氣概,像明末秀才包世昌、董應(yīng)科、張鵬來、周顯殷等人似乎都有一種自我虐待的心理。

包世昌(1606—1671),泗溪玉巖人。明朝滅亡后,他獨(dú)自住一小樓,穿戴明朝舊衣冠,拒絕剃發(fā)留辮,終日正襟危坐,拒絕下樓,堅(jiān)持腳不踩清朝土地,前后十余年,直至病亡。無獨(dú)有偶,還有羅陽平溪人董應(yīng)科(1606—1677),明亡以后,也是采取這種方式,表達(dá)了“頭不頂清朝天,足不踏清朝地”的意志。他“坐臥一小樓者二十余年,不與世事,服舊衣冠以終”,曾撰聯(lián)句“明月雖然落,清水不為混”,表達(dá)對(duì)舊王朝的忠貞,對(duì)新王朝的不順服。明末泰順知識(shí)分子這種怪僻的行為、自我封閉的心理,深刻反映了當(dāng)時(shí)社會(huì)沉寂而僵化的特征,體現(xiàn)了頑固保守的社會(huì)大眾心理,展現(xiàn)了頑固、保守、孤僻的“明朝人”形象。

▲“不踐清土”匾額

”咀哩咕“系方言中的擬聲詞,用于恐嚇人

該詞匯跟“長(zhǎng)毛反”(太平天國(guó)運(yùn)動(dòng))有關(guān),曾經(jīng)流行于泰順北部。過去司前等地農(nóng)村,要是碰到小孩子不聽話的,老一輩常常會(huì)講“長(zhǎng)毛反”殺人的故事,有老人甚至?xí)7隆伴L(zhǎng)毛”士兵樣子,呼喊“咀哩咕”三字,并且用手在小孩腋窩處抓癢,使小孩子們很害怕。據(jù)志書記載,咸豐八年(1858),太平天國(guó)將領(lǐng)石達(dá)開、楊輔清的部隊(duì)分別從景寧、壽寧縣逼近泰順。

▲太平軍南下浙江作戰(zhàn)圖

當(dāng)太平軍攻破云和、景寧后,清兵和地方鄉(xiāng)兵從景寧等地潰散南逃,紀(jì)律敗壞,沿途搶掠,一片嘩然,遠(yuǎn)近震驚。民間傳說,太平軍乘勝窮追,四處搜捕潰敗出來的清軍和鄉(xiāng)兵。太平軍士兵多來自廣西,一旦發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)兵和清軍的游兵散勇,他們就用廣西方言大聲疾呼“咀哩咕”,即“這里(有)個(gè)”——意思是這兒發(fā)現(xiàn)一個(gè)敵兵,大家快點(diǎn)過來把他拿下。

▲太平軍將士

”白粉墻“指泗溪鎮(zhèn)政府駐地村

泗溪白粉墻一帶,宋朝以來一直叫“莘陽”。明末清初,泗溪成為事實(shí)上的戰(zhàn)亂策源地,沈可耀、馬云龍、黃拉天、黃明、李信率領(lǐng)的各類民變武裝以及海寇勢(shì)力反復(fù)在此流劫或屯聚。因?yàn)閷掖卧馐鼙蓿粝鹊孛耖g建筑被破壞殆盡,莘陽村“惟市亭粉壁僅存”。后來,人們干脆將“市亭粉壁”以及所處的地方并稱為“白粉墻”。于是,白粉墻的地名就這樣產(chǎn)生。

▲白粉墻村老照片(來自網(wǎng)絡(luò))

”備刀“指三灘村中一處小地名

▲為防御太平軍修建的嶺北風(fēng)門隘

咸豐八年(1858),太平軍攻下景寧。為了防止太平軍由景寧上標(biāo)一帶進(jìn)入泰順,泰順鄉(xiāng)紳潘明全等人慷慨捐資,在嶺北建成龍巖嶺關(guān)隘、風(fēng)門坳關(guān)隘,由監(jiān)生周樹椿帶領(lǐng)團(tuán)丁進(jìn)駐隘口日夜防守。

其間,三灘等地村民也開始磨刀霍霍,準(zhǔn)備給“長(zhǎng)毛”迎頭一擊。三灘有一處小地名叫“備刀”。相傳咸豐年間,村民為防御太平軍曾在此磨刀備戰(zhàn),此后該地點(diǎn)就叫“備刀”。

▲百丈口橫街底,地勢(shì)險(xiǎn)要。咸豐八年,溫州知府曾經(jīng)籌劃在此據(jù)守太平軍