����λ������߅���̩���������̩�������h������Ԣ����̩�����Ěw혡�֮�⡣�Դˣ��v���w�ӵ��˵��˂��ڴ����B(y��ng)��Ϣ������������_֦ɢ�~������˼�������峯�ĸ����w��̩혵����ϣ�ٝ�䡰�c��Դ֮�رȣ�ֻ��һ�x��������������ݵġ��@����̩혲�ͬ�c����ˮ�l(xi��ng)��ˮī�u�ߣ���̎Ⱥ�n�����ɽˮ�`�㣬�������g�ɾ���

��������������Դ������̩혵���Ѵ��ԣ����Gˮ�u����һ���Ș������{(di��o)�����v��(j��ng)��(sh��)�����̩��Ș����Ї��������ʯ��֮���Q����̩혵Ľ�(j��ng)��ؘ�(bi��o)��Ҳ��̩혾������������

�������顰���ϸ���ĬF(xi��n)���z�桱���Ї����y(t��ng)ľ�������������ʷ�σH�е�Ʒ���ľ���Ș�t�ǂ��y(t��ng)ľ��(g��u)�����м��g(sh��)������ߵ�һ��Ʒ�

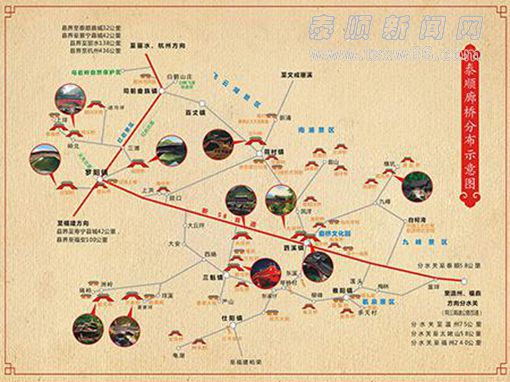

�������Ș����˼�x�����������ܵĘ�(j��)�˽⣬̩��Ș��ʼ����������������ڣ����F(xi��n)���Ș����������������̩��Ș�ཨ������ɴ�������Ŀ��ݵ���ؑ�^���g����Y(ji��)��(g��u)���Ҳ��N���ӣ���ľ��ʽ��ľƽʽ��ʯ��ʽ�ȣ����������Į�(d��ng)��(sh��)����ʽľ��������Ϫ��Ϫ�|��ͱ������ގX�����l��������Ѧլ���������d���������ɾӘX���l(xi��ng)��ͬ����ȡ������Ș���匚���Ƕ��Ⱥɽ֮�g��ӭ����̩��Ș���ɫ���εğᳱ��

�����vʷ�ϣ�̩혴����ɢ����ͨƫƧ���˂���������ʮ���ﶼ�y��Ҋ���˟��������Ͻ������ܣ����H���Ա��o(h��)ľ�Ľ���Ę��������������ܵ����g���������L(f��ng)��ͤ�����á��е��Ș�߀�й��˕��ӵķ��g��

�����Ș��Ǯ�(d��ng)?sh��)��l(xi��ng)����Ϣ���������Ĉ������籱������һ�����ָ����Ĕ�λ�����뮔(d��ng)����������R�ְ㷱�s�ľ����^�γ�һ�lСС�ĵ�䁽֣��Ӯ�(d��ng)?sh��)�䁣����ӹ����˾�ס���ض���������F�ĵط�����(j��)��(d��ng)?sh��)ص����˽�B����ǰ�����ڱ�����Ę��^����ľż����һ�^�ۼ���ǧ�^����

����һ�����Ș���匚��������Ⱥɽ֮�g���ɞ�һ������(d��)�ص��L(f��ng)���������T���o�T�ȣ��д����o���ȣ������ɹ��w�܃ɰ������L��������³��ơ�

����ɽ�ߝ���؎n�B�֣����h(yu��n)�x�m�̵ij�ɽ���X�У���Ȼ��õر�������˾�����������Ҋ���Ș��Ї����g(sh��)ʷ����һ�������ġ������ϺӈD��������IJ������L��һ������ʺ��ľ����ľ�����������L�l�Aľ����e�����ɣ��o����֧�Σ��h(yu��n)�h(yu��n)��ȥ���O��ʺ���ՑҒ졭�����ɶ�֮����һ���������ϺӈD����������ʷ���O(sh��)��D����������������ľ���������ϺӈD��������˳������@���M����ˮ���ϵ�ľ����ΡȻ�����Ї��L��ʷ�ϣ������Ї��˵���Ŀ�У��ɞ��Ї��������Y�������ľ��������Ʋʺ磬���������߀��ʾ���Ї��������g(sh��)��һ���p�塣��Ӻ�������Ї���������ʷ�����c�w�h�İ���(j��)��Ȫ�ݵ��f����ꖵďV��(j��)�Q�Ї��Ĵ�������ǣ��@�������IJʺ��ѽ�(j��ng)��ʧ�������٣��о��Ї���������ʷ�Č��Ҷ��@���J(r��n)��һһ��ֻ�����ڏ��ɶ˵������У��s�o���ڬF(xi��n)����Ҋ�����S��ʯ����ȡ��ľ���������ڣ�ľ���������g(sh��)ʧ����������Ї��������ʧ�ˣ��Ї�����ʷ�Ϗ������ص�һ�ʧ���ښvʷ���L(f��ng)�m�С�900��������o�˂�����������z�����@�N�z��һֱ���m(x��)��̩��Ș�ij��F(xi��n)��

�������@����İl(f��)�F(xi��n)

����1980��10�£����Ї��Ř��g(sh��)ʷ�������ξ����������h�ں������_���˕������������҇�������������é����������(d��ng)����С�M�Ę������ҕ��ۺ����_���r������Ϣ�������㽭ʡ�����ղ鹤�����Y(ji��)�����@���ղ���̩혾���(n��i)�l(f��)�F(xi��n)��ʮ�����Π�ֵֹİ���ľ�����@һ��Ϣ�Dʹ�c�������۾��l(f��)�������֘�ĽY(ji��)��(g��u)�����ǯB��ľ����Y(ji��)��(g��u)��㽭����ɽ����ô���ЯB��ľ�����أ��@Щ�����cʧ���ı��κ���к��P(gu��n)ϵ�����hһ�Y(ji��)��������С�M�Č��҂����Ȳ��������s��̩혣�����Ҫһ̽������̩혣��@����ɽ��ˮ�����Ŀh������r�����ӎn�B�֣��@�ӵĵ����h(hu��n)����ij�N���x�϶�������ˬF(xi��n)�������ġ���Ⱦ������ɽ�Gˮ���B(y��ng)�����F�ĹŘ�(d��ng)���҂���ɽ��ˮ�رƽ��@Щ���ֵֹİ��֘r�����������@�ˣ��@������ʧ��900����ĺ���]�e����(j��ng)�����о������҂��_�J(r��n)��̩혵�ľ������DZ�����ԭʢ�еĺ��(j��ng)�v�˚v���ı��ƽ٣�̩혵įB��ľ���������ر��������@���Ї��Ŵ�����ʷ�о����ش�l(f��)�F(xi��n)������900����Ěvʷ�L(f��ng)�m�������IJʺ�K���جF(xi��n)������Ĵ�أ�����҂��d�^���ѵ��ǣ�̩혵ĹŘ��z������S����ȫ�h���И���958�����������������z��ĹŘ����30�������e�����е�ľ���Ș�H�������}�����ɽ�^(q��)�����^���͵ĵ��������Լ��^�ߵĚvʷ���ƌW(xu��)ˇ�g(sh��)�rֵ�����о�ľ���Ș����Դ�c�l(f��)չ�ṩ����Ҫ�������C��1986�꣬���Ї��Ř��g(sh��)ʷ��һ�����棬ȫ�������11����������̩혾���4����

�������������������Ș�

����1996��11��12�գ����Ї��zӰ��������֮һ�İ����^�l������ʒ�Ƽ��������Ș����zƪ���ĈD�Ĉ�����״β��á��Ș����Q���Ĵˣ����롢ʡ���м�����λ�͇���(n��i)��W(xu��)������̩혁����L�����졢�о���̩��Ș��@һ��֮�匚�����ˇ���(n��i)��V������ҕ��

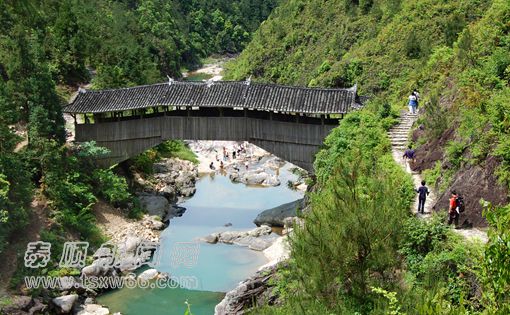

�������o(j��)֮�������������ȇ��ҵČ��ҌW(xu��)������̩혿��첢�Ĕz�Ș�(d��ng)����������ߴ����Ե��Ș�һһ�������Ϫ�|���@�����Ø�r�����ɵ��@�����@���������������ĺ��һ�á����������������Șķ��ݣ��҂�������̩혿h��30�������Ϫ�(zh��n)����܇�����ͣ�£��҂���܇���l(xi��ng)�gС·���мs500�ף�һ��ǧ���������ӳ���ۺ�����(j��)�f���@�ù����䏽114�ף�����1200��Ěvʷ��������ӳ�µı��������ı������ؘ��(c��)��ʯ̤��ʰ�����ϣ��҂��·�һ�_̤�M(j��n)�vʷ����Ҋ·���ϵ�ʯ�^һ�K�K�����İ����⣬ԭ�����@�l·����(j��ng)��ͨ��������Ҫ������(sh��)������������s���ČW(xu��)�ӣ������}������ˣ����L�����������}�ͣ������@�lС·�������^��ӡ���@�İ�������ǚvʷ��ӡ�ۡ�������ʼ�����念��ʮ����(1674��)�����L517�ף���537�ף�����29�ף������c�������ϺӈD���ĺ��һ�£�������4�з����������g��3����������픸��w�����ߣ�����M���ľ�壬�������������£�����ɂ�(c��)��ľ�l�ʣ��@Ȼ���@�ǹ��^·����Ϣ�õġ��ǘ����������ɽ�䣬�ɗlСϪ�ڴ˽��R��Ϫˮ�峺��������(j��)��B���Ș�̩��˷Q��������Y(ji��)��(g��u)�кܺõ��܉����ܣ��ɶ˹̶����ܺܺõ����º��d�����@�Nľ���������ϵķ������������ʧ��(w��n)�����ژ��Ͻ�����ǡǡ���a(b��)���@һȱ�������ݵ��������������˘�ķ�(w��n)���ԡ�����ˮ���R�r����(d��ng)?sh��)��ϰ��՞��������Ș�ķ�(w��n)���ԣ��͌����еļҾ߰ᵽ���ω����@�������̩�����ӛ���еĈ�����

���������Ș�

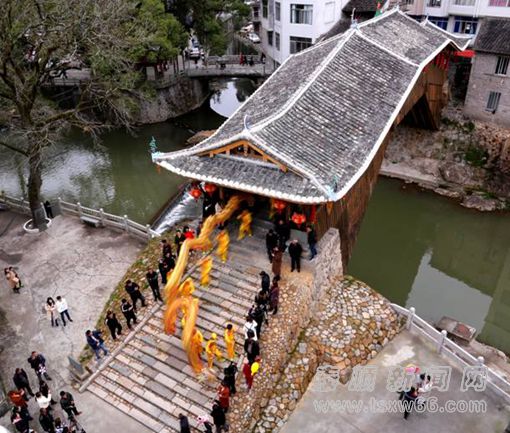

�����Ї����ϵ���˰l(f��)�����Q���ںεأ����^һ�µ��^�c(di��n)�J(r��n)�飬�Ї���һ������Q���ڱ��ε���ꖘ�������һ���سǵı�ʿ������̫������֧���½���ġ�������ԭ�ĺ�������ӂ���������ɽ���أ��������^�c(di��n)�J(r��n)�飬���϶ɺ����g(sh��)�������㽭�����ǣ�̩����l��İl(f��)�F(xi��n)�s������Փ������|(zh��)�ɡ�̩���Ϫ���ގX�ɵ��g��һ�lСϪ��Ϫ��ͨ���ی������l���M�����@�lϪˮ֮�ϡ����l������ؑ�^���g�������νB�dL��(1137��)�ؽ����F(xi��n)����������ʮ����(1843��)���L32�ף���49�ף���12.6�ף�����21.26�ף��И���11�g����(j��)��̩혷ֽ�䛡�ӛ�d�������l����ţ��������g�ؽ��������f�ߣ���ؑ�^��̖����ؑ�^���ƴ���̖�����l����������w���ƴ�ؑ�^���g���ߣ��y����������Q�����ƴ����������˓�(j��)���Ɣ࣬���l�����ʼ�����ƴ������ˣ����l��ԓ������ꖘ�̩��Ș�Ěvʷ�M������Ӻ����h(yu��n)�öࣿ�@��һ���i����

�����G����̩혘�����ǰ��

�����G���ཨ��ˮ���Ǻ���^�錒韵�ɽϪ֮�У������˂��ɺ���·������f�p�@̩���ɽ�f������ėl�l�̲��Ǵ���Ȼ�o���g��(chu��ng)���һ�������V����ô��Խ�ڱ̲�֮�еėl�l�G������ɽ�������V����һ��������������������Ϣ��Ϫˮ��������ʯ�IJ��X�M���˴���Ȼ�������ɣ�ʼ�K������һ�����v�ĸ衣��������]�����ļ��ˣ��������L(f��ng)�������dɫ�����ŵ���ɽ�����Ӽ�į�ª�(d��)��

�����G���������I����������˷Q֮�顰�٘�̩���ǧ�l�̲����f�lɽ�������G���o̎���ڣ��L�t��(sh��)���X���̄t�ġ����X���еı̲��̶̔�(sh��)���ף����G�����Д�(sh��)ʮ�l����֩��W(w��ng)һ��v�M������ɽˮ֮�g���ɞ�ɽ�Ǵ��һ���������L(f��ng)��������������עĿ��

������(j��)���C�ͽy(t��ng)Ӌ��̩혹��гG��200���l�����������콭�ֲ���������ĩ����������ǧ��vʷ�����Ɂ���f�H�࣬��ϧǧ��G��������͛]��ɺϪˮ��֮�£����h(yu��n)�õĚvʷ����(d��)�صĘ�(g��u)�죬߀�������惞(y��u)���Ă��f�u�u���˂��������G���ֲ��^�V�Ԗ|Ϫ�����ʮ���·�̾��а��X�G��ʮ���l����ѩϪ�G����ϪƺϪ�G��������G�����F�t�ӳG������Ϫ�G������լ�׳G�����|Ϫ��G������ˮ�G���ȵȣ����������^��Ҫ��(sh��)��ˮ�G����

������ˮ�G��������Αc���g(1795��)��ȫ�L136�ף�223�X����ȫ�h֮�ԓ�G���ɃɉKƽ���lʯ���ɣ�ƽ�зָߵͶ����������ɫ����ʯ���ͼ�����ɫ����ʯ���ߵ͌������ף��ɹ�����ƽ�Ё�������Ǭ¡��ʮ�꡶������ˮ�ֲ����գ���ʯ����ԣ�Ӌ����Ҳ��ɫȡ��ף�������Ҳ�����G���ϰ��Q��ʮ���K��ʯ���ģ�Ԕ��(x��)ӛ�d����(d��ng)�������r��ˇ����ˮ�G�����֮�ֺ꣬����֮���������Qһ�^���ڇ���(n��i)Ҳ�ٺ�Ҋ�����кܸߵĚvʷ��ˇ�g(sh��)�ͿƌW(xu��)�rֵ����˱��d�ˡ��Ї�����ʷԒ����1989��߀���О��㽭ʡ���c(di��n)���ﱣ�o(h��)��λ��2006�걻�О�����ı���λ��

�����G����ɽ�^(q��)���е�һ�N��ͨ�ΑB(t��i)�����Ą�(chu��ng)�첻�H�����������ڴ�ɽ����˂��ṩ�˷��㣬���ҽo���������˘O�����F���Ļ��z�a(ch��n)��

������Ϫ�G��

����λ����Ϫ�(zh��n)��Ϫ�壬����������|����M������Ϫˮ֮�ϣ������Iʽ�G���G����ʯ�Y(ji��)��(g��u)��ȫ�L44�ף���88�X���X��1.1�ף��ɂ�(c��)��Сʯ���ӹ̣��G���܇��ÉKʯ���ɞ��������G����(w��n)�����á�

�����٘��G��

����λ����Ϫ�(zh��n)�|Ϫ�٘�壬�������|������M���ږ|Ϫˮ�ϣ������Iʽ�G����

�����|Ϫ��G��

����λ����Ϫ�(zh��n)�|Ϫ�ϴ壬������Ǭ¡��ʮ����( 1788)��ȫ�L70�ף���126�X���X��1�ף�����0.55�ף�ÿ�X�Ƀ������K��ʯ��(g��u)�ɡ�

����̩�?bi��o)����Ї��Ș�֮�l(xi��ng)�����u(y��)������(n��i)�F(xi��n)��Ŵ��Ș�(sh��)�����ࡢ�Y(ji��)��(g��u)���ӣ���(x��)������ЯB��ʽľ���Ș��֓�ľ���Ș��ٱ�ľ���Ș�ľƽ���Ș�ʯ���Ș�ȣ������l�����d�����c���17���Ș������������ˇ���(n��i)��V������ҕ���������������ʷ��ռ����Ҫ��λ��ľ���Ș�6������Ϫ���Ø�(Ϫ�|������)������Ѧլ�������ɾӘ�������d���ގX���l�������У���Ϫ��Ϫ�|�����䃞(y��u)�������ڡ���̩�c�ۡ��Ŀh���Ș�֮�ס�

����2006��5�£�̩��Ș�(Ϫ�|���������l�����d��Ѧլ���ɾӘ�լ�����e�����c����ꖘ�ϼ���ع�Ę�ˮ��Դ���15���Ș�)����һ�����w���}�|���Ș����������ȫ�����c(di��n)���ﱣ�o(h��)��λ��

����2009��10�£���̩혞����֮һ(�����Ă�����^(q��)��鸣�������ϡ��ی����܌����㽭�cԪ)���Ї�ľ���Ș���y(t��ng)�I�켼ˇ��(li��n)�χ��̿��ĽM����ʽ���롶���豣�o(h��)�ķ����|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n)��䛡���

����̩��Ș�ķ��

����̩��Ș�����J(r��n)�����δ�������еĺ���׃�������пɷ������һ���ľ���Ș�Ҳ�Q�����֘���Ҫ��Ϫ�|������Ѧլ�����l���ɾӘ����d��ͬ�����t܊��ϼ������c��ȡ�

�����ڶ����ľƽ�Ș���Ҫ�����c��լ�����ؘ���Ϫ�����e��Դ���^������������������ꖘ����T���Ә�ȡ�

�����������ʯ���Ș���Ҫ��ϼ���̩�����������ͩ�������ט����ȡ�

����һ��ľ���Ș�ľ���Ș�ľ���ܞ�οװ����Σ����^�m����ɽ�^(q��)Ϫ����(j��ng)�����q�Č��H��r���䡰����߅����������߅�����������Ρ���ľ�ι���(g��u)����څ���죬���珽�_(d��)34.50�ף����^�ƌW(xu��)�ؽ�Q��ľ���Ș����W(xu��)�ϵ��T�����}���������̓�(y��u)����ͨ�w�[�B�ᔡ��L(f��ng)��塱�����ܶ��þř_���������̧��ʽ���^�麆�أ������^�����h(yu��n)���H�����L(f��ng)���ɂ�(c��)�g���O(sh��)��ʡ���ߴ����Ե�����Ϫ�(zh��n)��Ϫ�|�������^������߀��Ѧլ�����l���ɾӘ����d��ͬ����ȡ�

����Ϫ�|��

����λ����Ϫ�(zh��n)��壬ʼ������¡�c���꣬�L�s42�ף�����5�ף���10���࣬�ɶ��ӹ�����؞���ɣ������L�Ș���15�g�����g̎���������g���w�����^�Ľ��w�������_�죬���lj��^�ꂥ���@�������Ø���Ǿ���ľ���Ș��á�픡��e(��)���Ή����ķ�ʽ�M(j��n)���B�Ӵ�����T��ľ�����Ҳ���һ��̓�O(sh��)��ľ�ϣ�ÿ�������������á��������@�N�������W(xu��)��ԭ�������Ș����w���ֿ�����һ����ӣ�Ҳ����ȫ����T�������ܺ��εĽY(ji��)��(g��u)�s������(j��ng)���^�����İ�����_�L(f��ng)��ɽ��Ŀ������߀��Ȼ�o�����f��Ϫ�|��̩혮�(d��ng)?sh��)�������һ�������Ă��f��

����������Ϫ�����Ђ�ľ�������^���ϥ�o���oŮ���������������������ӂ��ڽӴ���ÿ�³�һ��ʮ�嶼���m�R����ݷ��������_���ӡ�����ҹ�ľ����Ȼ����һ��������Ҋ��λ�ɹÌ����f����Ϫ�|ϪҪ��l��ֻҪ�����չ��X��Ø��r��Ȼ���Ѓ����ˣ��ɹ��R�ߕr߀�ڵ��Ϯ��˘�ӡ�

�����ڶ���һ�磬ľ�����Ű����������߁�����Ϫ�(zh��n)�� ��Ϣ���������ϴ���ׂ��^��������Ոľ�������£����͌�ҹ���Ҋ�ɹõ������f��һ�顣�^�� �����@��ϲ�������Љ����ɹ�һ����ƽ�r������ħ�츣�n�����ʮ�����

����ԭ�����@λ�ʮ������ԭ��ꐾ��ã����㽭�ϲ�����������ͬ����������̩����g���Q�������̡������̡��ʮ�ķ��ˡ��ʮ������ȡ��������t(y��)ˎ����Σ����Ȯa(ch��n)����̥�����ӣ���̩����������㽭�Լ��_���|�ρ��^(q��)��������У��������ڡ�����Ů�������

����ľ�����������ʮ�������Ԓ�������˛Q��Ҫ���@����ֻ�����ˇ���y���ǹ��ܵġ������������������ַQ��ţ������������Ƭ���^�����K��������ľ����ī����һ���£��p��һ�R���֣����Թ��ܵ���ľ��ۺ�һ�K��

����Ϫ�|������֮�r����ī�����B���������Ԙ��^�����ܵ��˿����fһ��ʧ��đ��(zh��n)���@���ҷ��֡���ī���������f�ֽ���֮�r��Ϫ�^�����Ȼð��һֻ��ʰߔ̵Ĵ��ͻ�����֪�����l����һ���ϻ����ˡ������Ԙ��^���˺��£�һ�R���֣�������������һ�𡣵��ǣ���(d��ng)�����������ܕr���s�����]�аl(f��)�F(xi��n)�ϻ���Ӱ�ӣ���Ҽ������f�����ʮ�������@�`�����ɴ��ͻ�������������

�����^��һ�꣬�����ɣ�ȡ����Ϫ�|���깤�����죬ľ��������Ҳ��Ȼ����һ������С�ӡ�

����������^�˞�м�ꐾ����@�`���e�ژ��^һ��(c��)����һ�����Rˮ�m����ʾ�o(j��)�ֱ�����գ��Rˮ�m�е������Ȼ��ʢ������ݷ�����̫ƽ��������Ů�j(lu��)�[���^��

���������ľ���ă����L����^�и��I(y��)Ҳ�ɞ��ˮ�(d��ng)?sh��)�һ��������ľ������ī����Ҳ���˲���ͽ�ܣ������ĺ����ӌOһ��һ���Ă����������ļ�ˇ����һ������ھ��xϪ�|��һ����֮̎���ֽ���һ��ľ��ȡ��������

����Ϫ�|��ͱ�����ĽY(ji��)��(g��u)���͡��L(f��ng)�������O�����ƣ�����ͬ�T���죬���Ԯ�(d��ng)?sh��)��ˌ��@������ɞ���Ø��ַQϪ�|��顰�Ϙ�������顰��

����̩혵��Ș�������Ϫ�(zh��n)�ı��������������cϪ�|��ϷQ����Ø���̩�ͬB��ʽľ���Ș��Ъ�(d��)�I(l��ng)�L(f��ng)�}�����Q�顰�����������Ș��ɘ���x�H�Hһ�A��s�����꣬���Ҷ��������Ƽs����P(gu��n)�е����ã���(j��)������ͬ�T��ͽ������������ʼ�����������ؽ����念��ʮ���꣬����ʺ繰����L50���ף����s6�ף��v��(j��ng)�װ����L(f��ng)�����g��Ȼ������ˡ������Ș���u���ߣ��w���N�ǣ�������������ɫ���t��

�����҂���һ����Ҋ���o���@�@�˘�����������lϪ���ڴ˅R�ϣ�Ϫˮ�峺Ҋ�ף����������ֲ���ֱ�BϪ��С�塣���^���ԃɿô����䅢�������ïʢ�Ę�ړ����Ș�ʹ֮���[���F(xi��n)����Ɲ����������ɫ�����У��O����L�����R侕��ޣ������Ұ�����dz���֮�H�����ȱڶ��h(yu��n)�����h(yu��n)ɽ֮�g���ԍ������ڳ��յĹ�â�£��W�q��һ�����ɵ��矟���F�ĵ�ɫ�����S�ĵ����У��r���r(n��ng)�˄������g�s���uȮ֮����һƬ��@�L(f��ng)��֮����

�����P(gu��n)�ڱ�����Ҳ��һ���������

������(j��)�fij��ij�գ��Ѓɂ���������·�^��Ϫ������Ҋ�@��ɽ��ˮ�㣬���ژ��ϔ[����P��һ߅�p����һ߅���塣�@�rһ����̫̫����һ������֪�ݵĺ����^��������λ�����f����Ո��λ�����Ђ����㣬�Һ�֪���^��ɡ����� �f���߰˚q�ĺ��ӽ�֪�ݣ��X�ú�Ц����������վ�����������һ������혿�����һ��Ԋ������ʮ���Ų�֪�ߣ�СС��ͯ��֪�ݣ��˺�����֪��������������ˮƯ��������Ԓ�f������Ī��С����ʮ�����^���ǂ�����֪�ݵĺ��Ӯ�(d��ng)������֪�ݡ���������(d��ng)֪�ݵ��������죬��Ϫһ���l(f��)��һ�������y���ĺ�ˮ���ѱ�����_�ßoӰ�oۙ��

�������r�g��ʼ��������̩����(1452)���ؽ����壬����ʮ����(1673)��������c(di��n)��̩������ɾӴ�ˮβ���Y(ji��)��(g��u)��ȣ�34.14�ף�����Ҏ(gu��)ģ������19�g�����L41.83�ף���4.89�ף���12.6�ס�����

�������r�g�������ʮ����(1843)��������c(di��n)��λ����Ϫ���ގX�ɵؽ���ęMϪ�ϣ��Y(ji��)��(g��u)��ȣ�21.26�ף�����Ҏ(gu��)ģ������1�g�����L52�ף���3.96�ף���9.55�ס�����

�������r�g��ʼ��������������(1512)�������S������(1857)�ؽ���������c(di��n)�������(zh��n)�I������^���Y(ji��)��(g��u)��ȣ�29�ף�����Ҏ(gu��)ģ������15�g�����L51�ף���5.2�ף���10.5�ס�

�������r�g�������S����(1857)��������c(di��n)������(zh��n)��߅���β���Y(ji��)��(g��u)��ȣ�29.6�ף�����Ҏ(gu��)ģ������1 9�g�����L46.2�ף���5�ף���11.5�ס�