泰順是浙南鄉(xiāng)土建筑的王國(guó),又是極少受到現(xiàn)代文明“污染”的凈土。泰順泗溪鎮(zhèn)古建繁多,如規(guī)模宏偉的廟宇馬仙宮,抗倭英雄林田的忠臣廟,農(nóng)民起義領(lǐng)袖曾清連的曾氏宗祠及被稱為“古建精粹”的泗溪雙拱等等,不勝枚舉。其中,包氏宗祠以其獨(dú)特的明代風(fēng)格和“不踐清土”的亮節(jié)高風(fēng)而獨(dú)樹一幟,為世人稱奇。

▲包氏宗祠(圖片來自網(wǎng)絡(luò))

包氏宗祠是浙南山區(qū)較大的族氏宗祠,也是研究和觀賞明代建筑的典型范例。2005年3月,包氏宗祠列入浙江省文物保護(hù)單位,2013年5月列入第七批全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

牌樓堂皇,護(hù)墻拱衛(wèi)

包氏宗祠坐落于泗溪鎮(zhèn)玉巖村。始建于明,重修于清道光年間,為明代風(fēng)格建筑。占地面積約3400平方米。四周群山環(huán)拱,足下二溪分流。在山秀水青之間,只見廣廈相連;曲徑通水之處,隱約雕梁池沼。

▲包氏宗祠前的廊橋

包氏宗祠分牌樓、外臺(tái)門、頭門、前堂、正廳、祭殿等若干部分。牌樓位于宗祠主體建筑約60米開外的公路邊,系三間建筑。正大門兩側(cè)各有一小廂門,紅柱碧瓦,重檐懸頂。屋脊上塑有二龍戲珠、鯉魚噴泉圖樣。兩片護(hù)墻呈八字,左右分野,像主人迎接賓客時(shí)伸開的雙臂。墻體上塑有唐僧西天取經(jīng)的故事片斷,人物造型栩栩如生、玲瓏小巧。主梁正中高懸一匾,金漆書就“包氏宗祠”。

▲包氏宗祠牌樓

路筑雙心,花開四季

跨進(jìn)牌樓,迎面便是—堵照屏墻。路往右拐,再轉(zhuǎn)北進(jìn),緩緩上坡。取曲徑通幽之意。路沿兩側(cè)松柏列隊(duì)有序,夾道相迎。甬路由光滑的白色鵝卵石砌就。一路之中修筑兩個(gè)“路心”,以輝綠巖鋪砌,呈兩條平行弧線蜿蜒而去。

▲雙心路

關(guān)于這“雙心”,還有個(gè)說法。據(jù)說包氏先祖有兩個(gè)兒子,都是知書達(dá)禮之人。二人不僅極講孝道,而且相敬如賓。在祭祖拜宗之日,兄弟兩人總是互相推讓先行,辭讓的結(jié)果總是并排而走,于是這“雙心”路便應(yīng)運(yùn)而生。這是謙虛和禮讓的象征。

▲月亮門

“雙心路”繞過一片小樹林,轉(zhuǎn)個(gè)身就到了包氏宗祠的外臺(tái)門。這時(shí),包氏宗祠才現(xiàn)其廬山真面目。外臺(tái)門由白色花崗巖砌成滿月形,因此又稱月亮門。同樣是三間門樓式,重檐飛翼,青瓦粉墻。正門中有兩幅垂聯(lián),橫批是“派衍竹樓”。垂聯(lián)的內(nèi)容無非是一些青松白云之類,橫批卻意味雋永。

▲半月池(荷花池)

進(jìn)門是一個(gè)橢圓的放生池。這可是一個(gè)讓人賞心目的去處:滿池翠碧,粉蕊含羞;微風(fēng)過處,清香縷縷。此地種蓮,當(dāng)暗含包氏先祖包世昌那“出淤泥而不染,濯清漣而不妖”的逸世之品德。

▲主殿門

荷池上面是一塊經(jīng)過修整的長(zhǎng)方形草坪。正面是宗祠主殿的頭門,也是整個(gè)建筑群的第三重門。頭門兩邊各有一扇鬼門。從頭門進(jìn)去是花壇。令人稱絕的是這里種的桂花和月季一年開四次花,任一季節(jié)到此,你都可以聞到那沁人心脾的幽香。

▲兩側(cè)門

不踐清土,忠義長(zhǎng)存

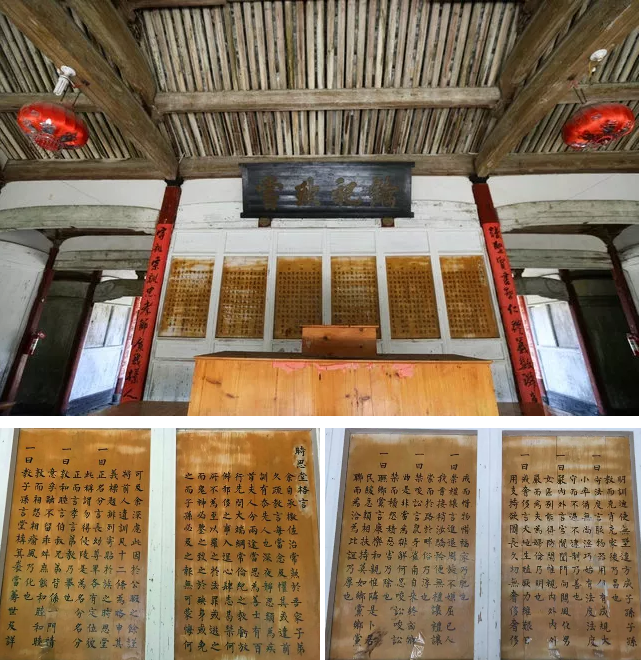

穿過青石板路,抬頭便見到那高大的正廳。廳堂開闊,氣宇軒昂,八根巨柱呈對(duì)稱排立;兩側(cè)廂房也呈對(duì)稱結(jié)構(gòu),與廳堂構(gòu)成烘云托月之勢(shì)。在太師壁上書寫著《時(shí)思堂格言》十二條:“正名分、言長(zhǎng)幼;敦和睦、言伯叔;教子孫、言堂構(gòu);守法度、言服物;嚴(yán)內(nèi)外、言宮閫;戒奢侈、言天地;崇禮讓、言進(jìn)退;禁唆訟、言鼠牙;聯(lián)鄉(xiāng)黨、言康樂;隆祭享、言牲牷;肅宴會(huì)、言宗族;謹(jǐn)權(quán)量、言輕重。”這是明代泗溪玉巖人包大方創(chuàng)作的人生格言,后來成為泗溪包氏家訓(xùn)。

▲壁上書寫《時(shí)思堂格言》

最惹眼的當(dāng)算正廳主粱上高懸的一塊墨底巨匾。匾上以金漆書就的“不踐清土”四字,書法精湛,骨氣凜然。據(jù)包氏后人介紹,此匾是后代士人為仰慕包氏先祖包世昌忠于明主,不愿與清庭同流合污的氣節(jié)而敬贈(zèng)的。文革破“四舊”期間,此匾被一農(nóng)民背到家里當(dāng)做糧倉的頂板,才幸免于難。

▲“不踐清土”匾額

原來,包世昌是明朝末年的廩生,吃明朝俸祿的文人。清軍入關(guān)之后,包世昌對(duì)清王朝恨之入骨,并發(fā)誓與之不共戴天,堅(jiān)持穿明朝舊衣冠,終日危坐于小樓之上,足不履地十余年。堂弟包君玉不幸去世后,包世昌堅(jiān)守諾言不下樓,為堂弟寫了一首悼詩,詩中有“咫尺危樓獨(dú)淚漣,仰吾誰戴俯誰履”之句,意思是說,我坐在窄小的破樓里獨(dú)自流淚,你仰頭和低頭看看,我身上和腳下穿戴的是誰的衣裝、誰的鞋子(指明朝)啊!

有個(gè)好事者將包世昌隱居小樓的事告訴了縣令王公。王公聽后,肅然起敬,獨(dú)自前往拜訪。王公到了包家,家人稱患病不能下樓,最后王公屈尊上樓。包世昌見縣官大人情意真切,勉強(qiáng)起身還禮,但默無一語,不勝悲咽。王公惻然,大為感動(dòng),手書“勝國(guó)典型,歲寒松柏”相贈(zèng)。

包世昌在竹樓里足不履地,首不頂天,直至老死。世人稱其為義士。

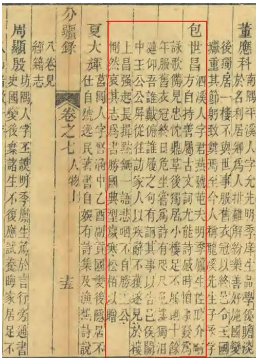

▲《分疆錄》記載包世昌“不踐清土”的事跡

雕工精美,布局有致

正廳之后是安放包氏祖先靈位的祭殿。正廳與祭殿之間是一個(gè)鋪以青石的小天井。天井中,蹲坐著兩只小巧別致的石獅子。祭殿的構(gòu)造和規(guī)模與正廳相近,雕梁畫棟,色漆丹朱。雖然油光閃閃的艷麗色彩略微減弱了宗祠的古樸氣質(zhì),但是主殿之上的巨大橫梁,精工細(xì)刻著一幅幅花草、蟲魚等自然界的奇珍異品,工藝精湛,圖案絕美,是泰順古建筑中木雕藝術(shù)的一絕。

▲精美的木雕

包氏宗祠的整體建筑呈對(duì)稱結(jié)構(gòu)。雖然工整,但并不單調(diào);雖然近似,卻并不雷同;雖然門第深重,卻錯(cuò)落有致。高大的圍墻之內(nèi)看似壁壘森嚴(yán),但是草坪、池沼、花壇、天井又緩解了這種莊嚴(yán)氣勢(shì)。總之,包氏宗祠是泰順乃至浙南一帶極具特色的古建筑群,深涵審美意味的明建精品。

▲包氏宗祠

(編輯 毛曉輝 來源:泰順3000年)