去思碑之意,大致是某位官員在任上時,做過許多好人好事,澤被一方人民,到他卸任離開之后,人民猶自懷念著他,于是樹了一方石碑,刻上該官員在任時所做的仁政善舉,且立于通衢鬧市的醒目之處,讓人們每經過此處時一眼就能看見,就油然而起景慕懷念之情。據史料記載,明代泰順百姓曾為兩位知縣樹立過去思碑。

蔡公、區侯去思碑

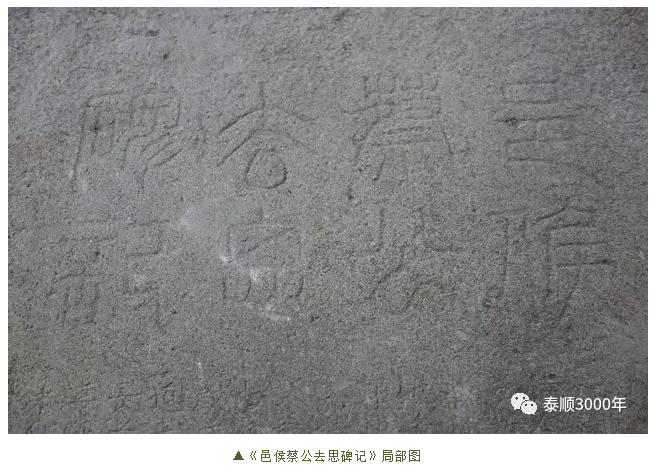

泰順文博館樓下矗立著一方刻于明朝嘉靖三十五年(1556)的石碑,圓首篆額,高約米許,或許是年代久遠,碑文漫漶大多已不可辨了,唯獨碑額那幾個大字,當是勒石之日,匠人鐫刻較深,如今方能辨出“邑侯蔡公去思碑記”八字。

翻閱《分疆錄》,蔡公名芝,字卉伯,廣西桂林舉人,嘉靖二十八年到任,為泰順歷史上的第二十三任知縣。蔡知縣德性和厚,政尚平易,謙虛禮貌,對人和藹,在泰順擔任知縣期間,主持修繕了泰順縣學的校舍,重建了城內主要交通設施——太平橋,受到了人民的稱贊,所以離任以后泰順人民刻了一方石碑,立于東門(縣城通往外地的必經之路),以表紀念。

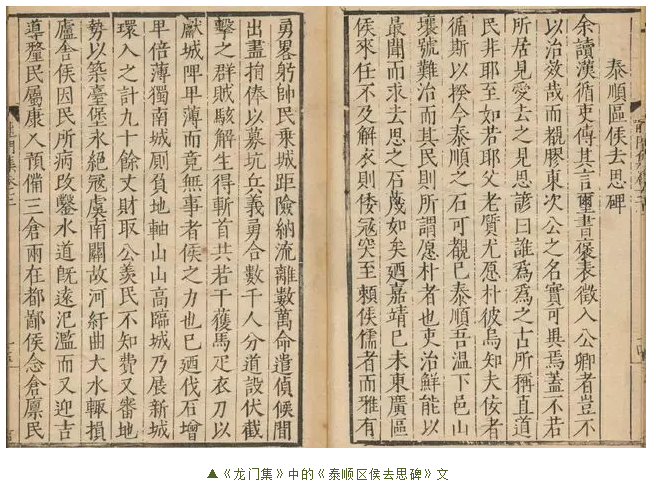

其實,泰順還有一方已經不見蹤影的去思碑,刻于大明朝嘉靖四十四年(1565),碑文見于明代樂清人侯一麟的《龍門集》中,為紀念第二十七任知縣區益所刻。

區益,字叔謙,廣東高明人(今廣東省佛山市高明鎮阮涌村),明嘉靖十九年(1540)舉人。最初授任為江西都昌縣知縣,區知縣或許是性本耿介,公正廉明,不會討好上司,結果被人從鄱陽湖畔有著“魚米之鄉”稱號的都昌調到貧困山區泰順來。明代之時,泰順人口較少,峰巒百里,道路崎嶇,物產稀薄,稅賦微少。來當知縣的大多都是舉人,甚至是監生、貢生。區益在泰順當知縣短短的幾年光陰之間,究竟做了什么好事讓泰順人民如此懷念,以致非要刻在石碑之上不可呢。

率領軍民抗擊倭寇

區益于明嘉靖三十八年(1559)十月到任,嘉靖四十四年(1565)五月離任,滿打滿算在泰順一共呆了六年的時間。這六年時間,是“嘉靖大倭寇”在沿海地區橫行為患最嚴重的時期,也是區益宦游生涯中最輝煌閃亮的時期。在溫州府,從嘉靖八年至嘉靖四十二年這30多年中,沿海地區的樂清、永嘉、瑞安、平陽一帶幾乎每年都有倭寇上岸劫掠,人民被屠戮,房屋被焚毀,生產遭到極其嚴重的破壞。尤其是在嘉靖三十八年的三月到十二月,倭寇南北交集,連續侵犯瑞安、樂清,當然,也包括泰順。

大明朝嘉靖三十八年秋十一月,倭寇三千余人自福建福鼎桐山登陸后進犯泰順,連續攻破排嶺隘、石門隘,雅陽三魁等地被焚掠一空,纓鋒直指縣城。此時區知縣剛剛到任一個月,縣城羅陽人人惶懼不安,危急關頭,區知縣挺身而出,悉心計畫,調度守御,先讓把總盧琦、梅魁,指揮李元佐,葛垟生員陶治臣等人率兵埋伏在下稔一帶,待倭寇攻城時伏兵四起,區知縣率領所招募的坑兵(礦工)、鄉兵(農民)出城夾擊,大敗倭寇,斬獲無數,狠狠打擊了敵人的囂張氣焰。

修建城墻書院糧倉

這是區知縣在泰順的閃亮登場秀,接下來的事,就讓人們懂了這不僅是位“遇事剛敏、才識洪邁”的知縣,還是一位“勤勞儉樸,克己為公”的知縣。本來上級說每個倭寇首級是賞銀八兩的,區知縣大手一揮,打了五折:“每級四兩!”泰順稅賦少,底子薄,庫房里銀子不多,增加賞格就是增加人民的負擔,這些銀子都是從下面一分一毫收上來的,不能隨隨便便就花了。

省下來的銀子區知縣全部拿去修泰順城墻,區知縣告知大家:“倭寇雖然此次敗去,說不定下次還會再來,而泰順的城墻太簡陋,像這樣很難保的一方平安啊。大家一起努力,加高加固吧。”修城墻時區知縣自己把薪水全捐出來,還動員鄉紳們捐款,大家有錢出錢有力出力。最后,泰順城墻增高了近二尺,加厚了近二丈,門樓、雉堞、城屋、竿櫓、內外馬道等煥然一新。

修城之余,區知縣又告知:“泰順建縣以來只蓋了縣學而沒有書院,縣學里面的生員肄業以后沒個讀書交流的地方,建一個羅陽書院,發揚一下文風是很有必要的。還有,糧倉蓋在郊野鄉下不好,不但統計支取麻煩,而且敵人來了很容易被占取,變成資敵的場所,所以改建在城中安全一些。”就這樣,區知縣建了一個書院和三個糧倉。

修好了城墻之后,區知縣為了節省開支,精打細算,他接著出招:讓縣里的義勇接替官軍守城,因為義勇的工資比官軍便宜。

泰順百姓感念區知縣

在泰順六年的知縣生涯中,區知縣是兢兢業業、勤勤懇懇地干好自己本職工作的。他弊無不革,比如蠲免了一些虛頭巴腦的徭役賦稅、甲費火耗;利無不興,比如修繕了一些道路橋梁、學宮廡舍。他待人接物,彬彬有禮,治下民風淳樸,太平無事,以至老百姓感覺區知縣就是咱們自己泰順人而不是外地人。嘉靖四十四年夏天,區知縣因政績顯著,勞苦功高,終于官升一級,調擢為廣西慶遠府(今廣西宜山及其周邊)同知,離開當日,城里的鄉紳士民,甚至鄉下的老人家、巷弄里的小孩都來送行,他們用手攀著區知縣離去的車轅(估計是轎子,泰順在明代時有馬車讓我很難想象),送了一程又一程,哭泣著請區知縣留下來。

當然,區知縣的身影還是越來越遠了,人們擦干淚水之后互相議論:“六年前如果不是區知縣,我們這些人早就被倭寇殺光了,更何況這六年中區知縣的種種善政,我們都是其中的受益者啊。這么好的官一定要留念住的,記在心頭還不算,要把他的事跡刻在石碑之上,立在最顯眼的地方,讓子孫后代更多的人都知道他的事跡。”于是,泰順人民懇請樂清大才子侯一麟寫了一篇紀念區知縣的文章,鐫于巖石之上,以期天荒地老,永不磨滅。

區侯去思碑如今已遍尋不見了,唯蔡公碑尚在,在縣內許多的記事碑、禁令碑、捐資碑中顯得那么孤獨,那么的卓爾不群。泰順從景泰三年建縣至今五百多年的時光中也許不止這幾位好人好官,也不止這兩塊去思碑,但筆者再也沒有從其他地方或是古籍中找到此類的記述。

時至今日,留存下的這塊去思碑早已是斑駁滄桑文字漫漶了,也不曾樹立在它曾經樹立的地方,更遑論那塊已經消失不見的去思碑。許多人不知道他們的故事也應在情理之中,當筆者在《溫州歷代碑刻》這本書中讀到《泰順區侯去思碑》時,不由想起單位樓下角落里那塊孤獨的影子,萌生人生寂寞如雪之感。

題外話,區益區知縣生平喜讀《左傳》、兩漢文章和杜甫詩篇,撰述頗多,有《阮溪草堂集》。其子區大樞為舉人、區大相、區大倫為進士,都是當時理學和文詞的名家。大明朝隆慶五年(1571),區益轉任浙江溫州府同知,泰順人民聞之后心情激蕩,奔走相告:“我們的好官又回來啦!”

(編輯 毛曉輝 來源 泰順3000年)