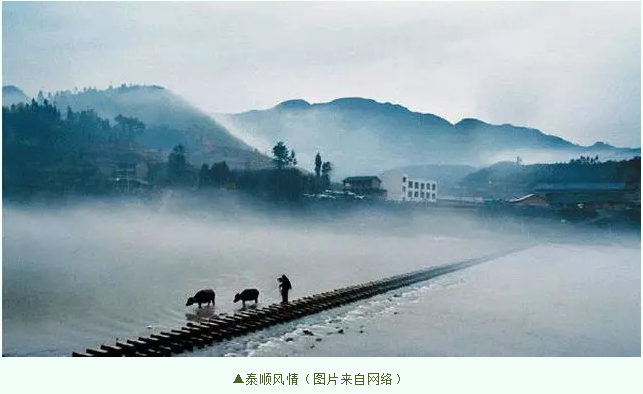

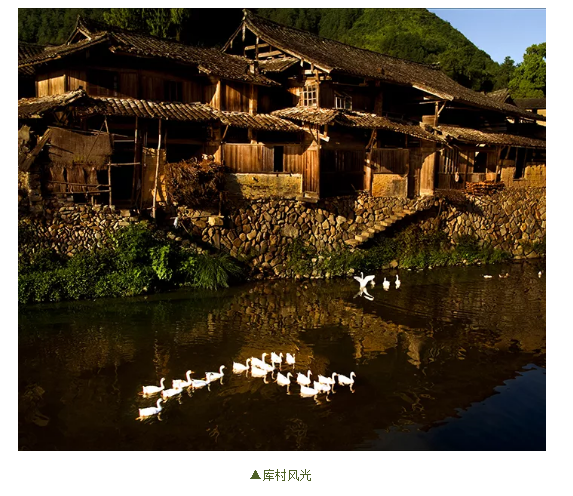

泰順山川秀美,氣候宜人,群峰阻擋。古時在這里定居,既可保衣食無憂,又可逃避賦役之累。清代泰順人林鶚在《分疆錄》中說:“……及唐末之亂,賦繁役重,民不堪命,流亡入山者愈多,則百落千村皆武陵之桃源矣。”而這些堪稱武陵桃源的“百落千村”,多聚集在境內不多的小平原和河谷的平川上。那里灌溉便利,土壤肥沃,兩側淺山則宜于各類經濟林木生長。村落依著緩緩的山坡,前面是大片良田,或是寬闊的溪流。

羅陽、三魁、泗溪等盆地和原莒江小平原等地勢較為平坦,交通便利,很早就成為泰順境內最富庶的地區。事實上,中唐以來,泰順就成了賢人志士躲避戰亂、以求隱居的世外桃源。

人文開發起始:唐代

歷次中原漢人的遷入

五代時期,溫州郡因“控山帶海,利兼水陸”,已儼然成了“東南之沃壤,一都之巨會”,但在同屬溫州的泰順地區,仍是蠻荒一片。這一地區人文的開發得益于歷次漢人的遷入。

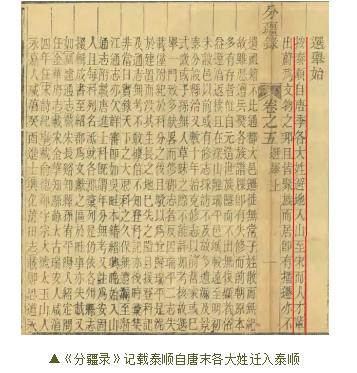

唐朝“安史之亂”后,中原漢族人南遷。這一時期南遷的大部分漢族人進入閩粵地區。進入福建地區的中原移民,帶著先進的農耕技術,結合了當地土著居民的生活習慣,長期交流與融合。泰順是福建省進入浙江省的一個重要門戶,深受福建閩海民系文化和語言的影響。在唐末遷入泰順地區的18個大姓中,就有陳氏一支,周氏、黃氏、林氏、方氏、李氏、劉氏共6大姓分別從福建壽寧、寧德、莆田、長溪和福鼎等地徒來。并且從福建到泰順地區的道路系統都較溫州至泰順的道路交通系統要便捷。因此,漢民族的南遷可以說是由經福建而對泰順產生了影響。

唐末期,由于藩鎮割據,中央集權處在分崩瓦解的邊緣,內亂四起。因避戰亂,有夏、吳、包等18姓由福建、浙江其他地區遷入泰順。在進入泰順的這些人中,不乏一些逸士高人入山隱居,為泰順一地布化和留下了卓爾不群、不與世俗同沉浮的名士遺風。

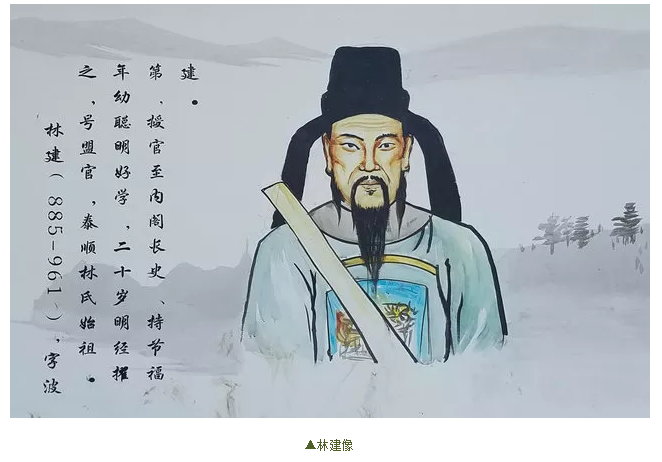

族譜記載有:唐德宗貞元元年(785年)進士,曾任福州長溪縣令的包全,因愛泰順山水之勝,風物之美,隱居于安固卓小陽(今南浦溪鎮漈頭村);夏仁駿,曾因先祖遺蔭入太學、任中書舍人,因避董昌亂,于乾寧二年(895)由會稽遁入安固白云山下岙底(原莒江下村)隱居;唐懿宗咸通元年進士,諫議大夫后官至太子太保的吳畦,因避董昌亂,于唐昭宗乾寧三年(896年),從山陰和樂村遁入安固卓小陽隱居;唐穆宗長慶辛丑進士,曾任中軍都督的陶喬,為避權臣陷害,中和元年(881年)舉家南遷,由蘭溪遷入瑞安白鶴渡(今司前畬族鎮溪口村)隱居;林建,唐天佑年明經科擢第,曾任內閣長史,因唐亡不受梁命,于后唐同光三年(925年)由福建莆田遷入筱村龍須巖隱居。因眾多的仁人志士的遷入,使泰順的確成了一個縱情山水、避亂隱居的“武陵桃源”。

文化發展高峰:宋代

第二次人口大遷入

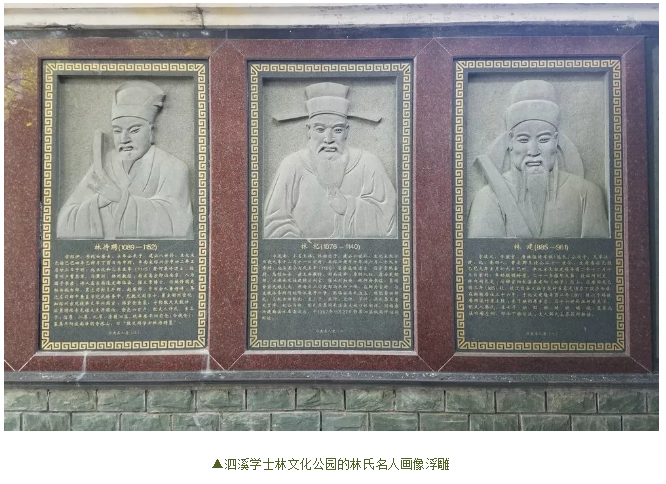

“靖康之難”后,宋室南渡。遂有大批從中原、本省其他地區或相鄰省份遷入泰順以避戰亂的漢民。這些人大多出自官宦世家,憑借他們的文化優勢,后人都成了泰順地區的望族。北宋,有卓識惠民的狀元徐奭,力助韓世忠平定苗傅、劉正彥之亂的林杞。南宋,則有敢于面斥奸相秦檜的名士徐履,歷數賈似道誤國誤民的林逢龍。

其中,最為引人注目的是泗溪白粉墻村的林氏家族。其始祖林建,字波之,號盟官,生于唐僖宗光啟元年(885年)。祖居福建莆田北螺村,天佑年明經擢第,授內閣長史,持節福建。后因朱溫篡唐,林建遂致仕歸隱。后唐同光三年(925年)秋,挈眷定居瑞安縣義翔鄉五十七都筱村東源龍須巖(今筱村龍須巖)下,晚年再徙泗溪。

爾后,枝派繁衍,文士輩出。自北宋熙寧三年(1070年)至南宋咸淳四年(1268年)的198年中,連續9世,中文武進士者達43人。其中具有學士銜者18人,時稱“十八學士”。或兄弟同榜及第,或父子同甲登科,甚至祖孫三、四、五代連續金榜題名。僅正奉大夫林永年脈下,就有進士29人,濟濟一堂,簪纓相繼。

泗溪《林氏家乘》中有一詩曰:“長林世家住溪山,石柱巍峨擁畫欄。圣地古今連海角,明嵐蒼翠起云間。千枝萬葉傳芳去,眾子諸孫衣錦還。榮華富貴難比及,快瞻天日立朝班。”林氏長期為當地望族,有很多文臣在朝歷官清要,政聲赫赫;亦有不少武士在州縣,為國捐軀,名垂青史。

文化荒廢:元明時期

泰順成為戰亂頻繁的是非之地

宋末元兵的大燒殺,使得盛況不再。“元明兩朝,世家星散,墟里荒涼,人文一蹶不振。更為可嘆的是,從此,泰順由一個躲避戰亂的“武陵桃源”變成了戰亂頻繁的是非之地。明人蕭奇勛曾在其《增城記》中說,由于泰順“山勢百折,邑據上游,當東南之沖,益出入必由之;又巒峰層迭,易于藏匿”,所以“自山海寇發,而此地被害尤劇”。

明嘉靖以后,倭寇侵擾,溫州的經濟文化大受打擊,泰順亦然。據《兩浙史事》載:嘉靖三十八年(1559年)秋,倭寇三千余自閩福鼎桐山登岸,破排嶺隘入泰順境,燒殺劫掠整一個月,“一路民居毀,溪水赤”。

明清易代之際,泰順又一次陷入嚴重戰亂。清順治初至康熙十八年(1679年),南明軍事首領劉中藻、馮生舜及曾養性的部隊,曾長期在境內與清軍展開拉鋸戰。馬云龍、黃寥天曾率數千人駐扎陳營寨(今上仁洋),“屋毀田荒,百姓死難者不可勝計”。

文化復蘇:清乾嘉之后,文士輩出

清乾嘉以后,無戰事紛擾,文化又有所復蘇。當時的文人賢士有不少存世之作。被老百姓頌為父母官的曾鏞有《復齋文集》和《復齋詩集》。羅陽人進士董正揚有《太玉山房詩抄》和《味義根齋詩稿》。潘鼎,嘉慶年間副貢生,曾任四川川東書院山長十余年,著有《小雨農山館詩稿》。董斿著有《太霞山館文集》和《太霞山館詩稿》,并收集鄉賢54人623首詩作,編成《羅陽詩始》,成為泰順縣最早的地方性詩集。編著泰順《分疆錄》的文史家林鶚還有《琴學存書》和《望山草堂詩抄》。

小小的僻壤山區,亦經風雨榮衰。但畢竟泰順地處遠疆,鄉民生活還是比較穩定的。鄉民們在傳統宗法制度之下,農耕以求生活,讀書以滿足精神上的追求,亦耕亦讀,幾百年恒常如一。