泰順新聞網(wǎng)訊 泰順目前擁有1項(xiàng)世遺、6項(xiàng)國遺、15項(xiàng)省遺、106項(xiàng)市遺、186項(xiàng)縣遺項(xiàng)目,國家級傳承人6人,省級28人,市級92人,縣級443人。泰順還入選“中國民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”“浙江省第一批傳統(tǒng)戲劇之鄉(xiāng)”“第二批浙江省傳統(tǒng)節(jié)日保護(hù)基地”“浙江省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)旅游景點(diǎn)”“浙江省畬族文化生態(tài)保護(hù)試點(diǎn)縣”“浙江省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)據(jù)庫試點(diǎn)縣”等。今天,就讓我們走進(jìn)走進(jìn)市遺——六月六習(xí)俗。

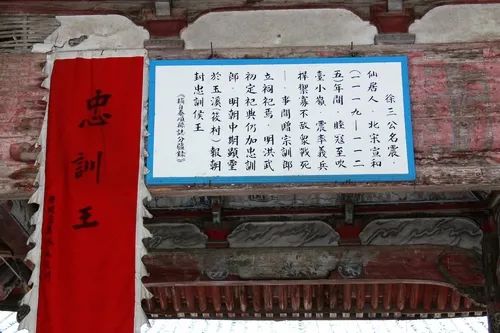

徐三公本名徐震,據(jù)稱出自仙居徐氏,因北宋時在銅嶺抗擊睦寇進(jìn)犯,以身殉職,歿而成神,受封為“忠訓(xùn)郎”。明嘉靖中,因顯靈御倭,遂為民眾崇拜。徐三公信仰在泰順境內(nèi)的傳布,以筱村與武庵洋兩處最為興盛。

筱村忠訓(xùn)郎廟現(xiàn)有兩座,一在徐岙,一在長洋,俗稱“大公宮”。其中,以徐岙忠訓(xùn)郎廟歷史最為悠久,大公宮規(guī)模最大。據(jù)徐岙吳氏家譜稱,始遷祖萊公于端平三年(1236年)夢徐岙地有靈異,遂有遷居之志,然時有土谷神徐三公廟在茲,故敬告于神,舍宅建廟,方才定居興家。大公宮建于清嘉慶二十三年(1818年),由玉溪上、中、下游七個村莊——玉溪七堡——東洋上村、東洋下村、長洋村、東岙村、徐岙村、柏樹底村、巖頭村,共同出資興建,并成為筱村地區(qū)徐三公主廟。在廟宇建筑的物質(zhì)基礎(chǔ)上,七個村莊圍繞徐三公信仰形成了地方特有的民俗活動——六月六繞境游神。

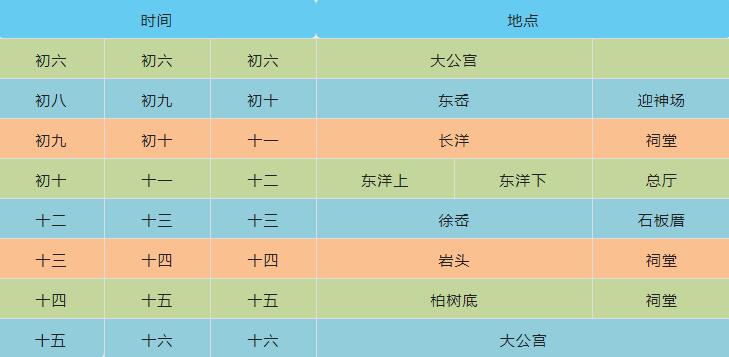

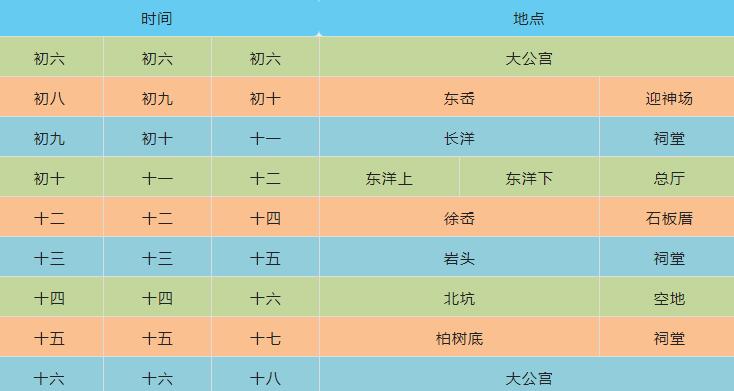

活動行程路線,出巡路線、行程安排歷年來遵循舊例而行,原則上每村1天。神像出大公宮后,先至東岙村駐1天;再由東岙村至長洋村駐1天;再有長洋村至東洋村駐2天,因東洋分上、下兩村。有時亦只駐1天,視擇期情況而定;再由東洋村接至徐岙村駐1天;再由徐岙村接至巖頭村駐1天;再接至柏樹底村駐1天。最后回宮歸位。

玉溪七堡出巡行程安排示意表

玉溪八堡出巡行程安排示意表

落駕地點(diǎn)

神像迎至各村都有專門場所用于迎奉徐三公神像,用于祭祀活動。由于迎神后,各村都有舉行祭祀、演戲等公共活動,故一般多在村中空地,或有戲臺處。各村情況具體有如:東岙村迎至迎神場,原址位于今村頭,約與原五顯廟相鄰;長洋村則在林氏祠堂內(nèi)供奉神像;東洋村在上村有專門一間大屋用于供奉神像,屋前有一片空地,稱為“眾廳”;徐岙村則在文元宅附近空地旁的屋舍,因其以鵝卵石子鋪地,故村民稱作“石板厝”;巖頭則在本村的吳氏宗祠內(nèi)供神;柏樹底亦在本村的吳氏宗祠內(nèi)供奉;北坑由于新近加入,并無專門場地活動,故臨時在村內(nèi)空地舉行。就祠堂供奉神像而言,一般神轎停駐祠堂中廳,此前需對祠堂中廳有所布置,即用紅幔將祖先神主排位遮住,意在使祖靈回避神明,將迎神活動與宗族活動相區(qū)分。

儀仗隊(duì)伍

解放前,徐三公的出巡活動俱有隆重的儀仗隊(duì)伍。隊(duì)列最前端有鑼鼓開道;前排則有人執(zhí)“肅靜”、“回避”禁牌開路;其后,旗手舉旌旗,銃手鳴火銃,此為前排儀仗隊(duì)伍,旨在開路。中間隊(duì)列最先為各村神明隨行出游,主要有龍王、馬仙、元帥、仙佛等——這些神像分別由各村的頭人在出巡前請至大公宮(通常在初六晚或初七)等候從巡。在諸神明神轎的后面,則是徐三公的神轎,前后由二人抬行,并有人執(zhí)傘作蓋。民間對這種從神前行,主神鎮(zhèn)后的隊(duì)列格局亦有解釋,他們認(rèn)為徐三公神像出巡到各村,就是到各村來做客,而這些從神就是這些村莊的主人,需得由這些“主人”親自來請徐三公來村內(nèi)做客。上述儀仗所需人手,皆由迎神村莊自行組織,并于當(dāng)日清晨去前一村莊迎神接駕。當(dāng)儀仗隊(duì)伍繞行到本村時,須有本村地主出迎。如迎至東岙時,東岙庵堂的神佛需請來迎神,一齊入村落駕安位。

道士與儀式

在出巡的七天(或八天)中,通常請一個道士負(fù)責(zé)全部的起駕、安位等儀式,且道士不必每天跟隨巡游隊(duì)伍,只須在每日迎請、送往神像的時辰趕到相應(yīng)村莊舉行儀式即可。整個繞境巡游的活動,主要的儀式是在各村舉行的“起馬恭”、“落馬恭”。此外,如某村村民幾戶聯(lián)合在路邊設(shè)壇貢獻(xiàn)迎奉神像時,需提前知會道士,屆時在壇前臨時做法,俗稱“停馬恭”,即神轎儀仗暫時停止行進(jìn),但轎不落地,擱置于板凳之上。“停馬恭”旨在由道士向神明禱告,告知信眾某某等合力供奉,祈請享用,并予庇佑云云。一般需時半小時左右。在上述儀式中,尤以出巡當(dāng)日的“起馬恭”、回宮當(dāng)日的“落馬恭”二者規(guī)模最為隆重。出宮起位、回宮安位時,七村(或八村)的頭人需至大公宮,并請道士在宮內(nèi)做法。

回宮入廟

由于筱村徐三公信仰本自徐岙始,而徐岙又為吳姓世居,且徐岙吳姓始祖萊公又與柏樹底吳氏始祖萬公本為兄弟二人,所以在徐三公繞境巡游結(jié)束回宮歸位的時候,整個儀仗是由柏樹底吳姓村民組成,而徐三公神像的轎子則必須遵舊例,前后各由徐岙、柏樹底兩村的吳姓村民代表抬回大公宮落駕安位。這一傳統(tǒng)的形成,乃至大公宮的修建,可能與玉溪境內(nèi)吳、林兩大家族勢力的消長或有關(guān)系。

廟務(wù)管辦

解放前,徐公宮日常開支、六月六繞境巡游費(fèi)用俱由寺廟田產(chǎn)的收入支付,而這些被稱作“福田”的田產(chǎn)分別由各村貢獻(xiàn)出來,劃歸寺廟管理。廟里則設(shè)有專門的廟祝來管理廟務(wù),如日常打掃、歲時進(jìn)香等。廟祝對福田并無監(jiān)管權(quán)利。福田由于分散在各村內(nèi),故每村有頭人負(fù)責(zé)耕種福田,收獲后充作本村對寺廟的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn),而各村的頭人則在村內(nèi)內(nèi)部抓鬮輪流,每年一輪。除了耕種福田外,各村頭人每年六月六時還須籌備徐三公出巡以及本村迎神的相關(guān)活動——包括利用福田的收入來準(zhǔn)備本村的神豬。1952年土改后,田產(chǎn)收歸國有公營,大公宮失去固定經(jīng)濟(jì)來源,廟宇逐漸衰落,而每年的游神活動亦陷入停頓。直至1993年,玉溪徐三公繞境巡游的活動才得到恢復(fù),而此次活動的資金來源則由各村頭人在本村按戶募集所得。次年,地方政府出于公共安全及樹立新風(fēng)的諸多考慮,對這一活動出面予以制止。這一活動停頓至今已有十?dāng)?shù)年。

2012年,六月六習(xí)俗被列入第六批列入溫州市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目。

來源 泰順非遺

編輯 章海玲